薬物問題の背後に公衆衛生の視点あり!

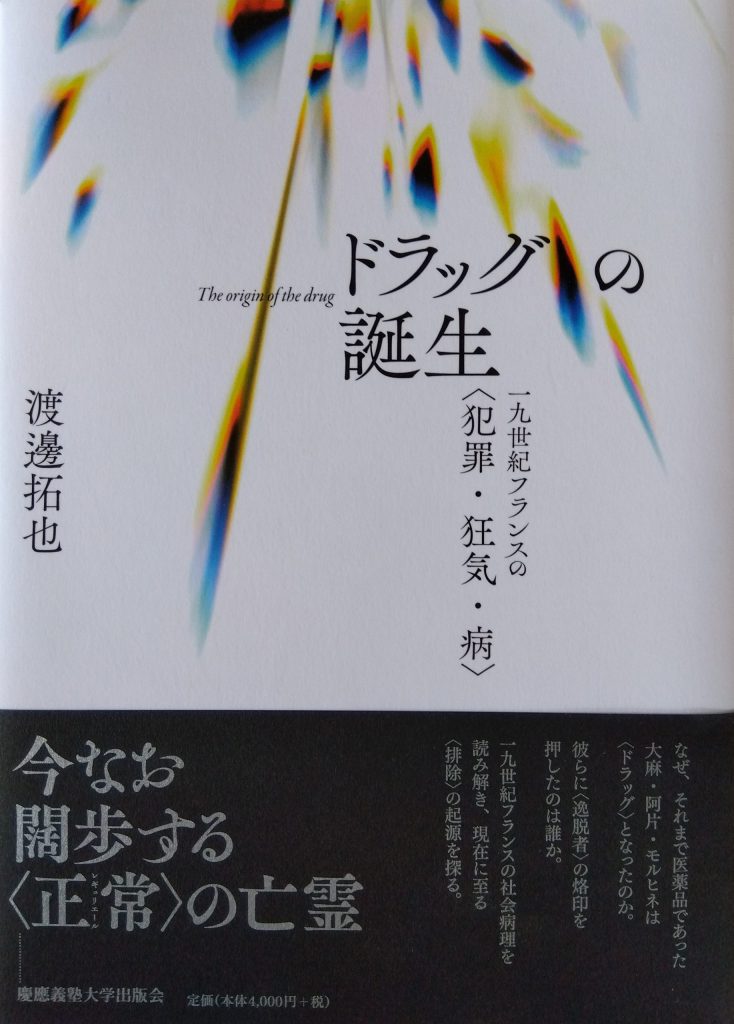

渡邊拓也 著『ドラッグの誕生――19世紀フランスの〈犯罪・狂気・病〉』

(慶應義塾大学出版会、2019年)

芸能人や元プロ野球選手が薬物問題で逮捕されたというニュースが流れるたびに「なぜ薬物に手を出してしまうのだろうか?」という疑問や違法な薬物が流通する裏社会の怖さを味わいます。新聞広告で本書を見つけ、薬物問題についての基本的な知識や考え方を得られればいいなと思い、読んでみました。

薬物はすべて同列に扱うべきではない

本書の著者、渡邊拓也さんはフランス国立社会科学高等研究院に留学経験のある歴史家です。本書が取り扱われている薬物は、アヘン(阿片)、大麻、モルヒネ、アルコールです。現在、アルコール(お酒)は合法ですし、モルヒネについても薬物問題のニュース・報道で取り扱われることは少ないと思います。また、最近ではよく耳にする合成麻薬については取り扱われていません。

渡邊氏は、よく薬物問題の啓発ポスターで目にする「ダメ! 絶対」というスローガンはすべての薬物を同列とみなして個別の薬物の害悪についての正確な知識獲得の機会を奪い、薬物問題に関する社会的討論の成熟を阻むという問題を指摘しています。そして本書では「現在『ドラッグ』と総称されている諸物質およびその使用が社会的に危険視されるに至る、その歴史的過程」について論じています(「はじめに」より)。

本書を読んで気付いたのは主に以下のような点です。

1. アヘンは優れた医薬品とみなされていた

高校の時、世界史で「アヘン戦争」というのを習いました。1840年から1842年にかけての中国の清とイギリスの間の戦争で、イギリス植民地のインドからのアヘンが中国に密輸され、中国の銀がイギリスに流出していた状況について保健上の問題と銀流出を止めたい経済的な問題からアヘン禁輸措置がとられたことを発端とする戦争です。

西洋では19世紀半ばまで、アヘンは患者の痛みを和らげる鎮痛剤(ちんつうざい)として優れた医薬品とみなされていたそうです(17ページ)。ところが18世紀末頃から中国でアヘンをタバコのように吸引する習慣が生まれ、アヘン中毒がヨーロッパでも危険視されるようになっていったという経緯について(23ページ)、本書の詳しい解説を読んでアヘン戦争の背景について考えるきっかけになりました。

2. 国際アヘン会議をアメリカが主導した

20世紀に入り1911年と1924年に国際アヘン会議が開催され、アヘンの取引を規制する条約が結ばれ、国際連盟内にアヘン取引を監視する委員会がつくられました(147ページ)。国際アヘン会議の中心となったのはアメリカで、薬物の危険性を熱心に説く牧師が会議に参加していたことから、そのモチベーションは「アヘン=悪徳」とするピューリタン的な道徳精神だったと指摘されています(180ページ)。

3. 公衆衛生学が「ドラッグ」の危険視を促進した

公衆衛生学は、個人レベルの健康だけでなく、集合的レベルでの健康を強く意識する学問です。この公衆衛生学は、社会全体の害悪となる伝染病をターゲットとしていましたが、もう1つ、社会の害悪として危険な薬物がターゲットとなっていきました。つまり、アヘン、大麻、モルヒネ、アルコールの中毒が「社会の害悪」「国家の危機」として規制の対象となっていきました(181ページ)。 もちろん、現代でもすべての薬物の使用が非合法とされたわけではなく、アルコール(お酒)は合法であり、節度ある飲酒が求められているのですが、これは公衆衛生の観点が個人の自己管理の問題へと置き換えられて、個人の心の弱さと責任に焦点があてられることになっています(144ページ)。

薬物の「二重定義」に迫る

渡邊氏は本書「はじめに」で、現代の薬物中毒者の「二重定義」について論じています。それは①治療されるべき患者という定義と、②非難されるべき逸脱者という定義です。たしかに、薬物問題で逮捕された芸能人のニュースでは、この2つの定義の間でコメンテーターたちの話の揺れ動きがたびたび見られるように思います。

本書では、このような「二重定義」が行われるようになった経緯や背景事情が詳しく論じられています。そして、薬物中毒を、個人の健康への害というだけでなく、「社会の害悪」という視点を打ち出して、個人の心の弱さと責任を問いただす公衆衛生学の視点が覆いかぶさっていく様子が解説されています。「ダメ! 絶対」というスローガンとは角度が異なる視点で興味深いので、おススメします。

![ドラッグの誕生 一九世紀フランスの〈犯罪・狂気・病〉 [ 渡邊 拓也 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6403/9784766426403.jpg?_ex=128x128)