思想家フーコーは自らを「花火師」と呼んだ!

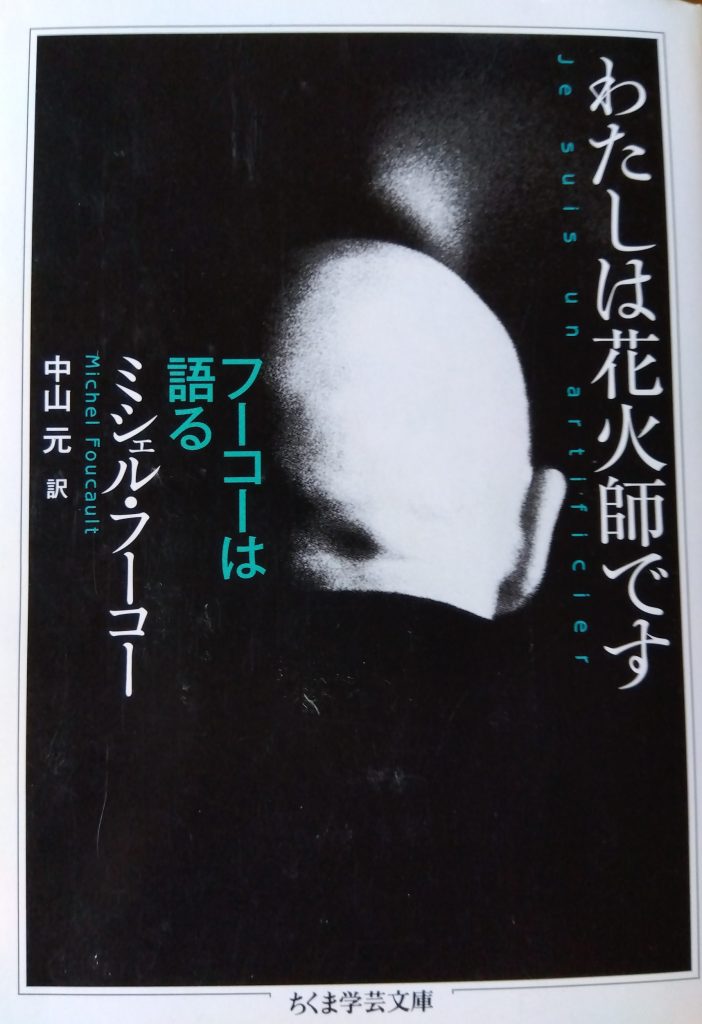

ミシェル・フーコー 著『わたしは花火師です』

(筑摩書房、2008年)

1926年にフランスで生まれ1984年に亡くなったミシェル・フーコーは、『監獄の誕生』(邦訳1977年)という本などで近代社会の権力技術のあり方を批判した「知の巨人」あるいは「20世紀を代表する思想家」などと評されます。村上陽一郎編『コロナ後の世界を生きる――私たちの提言』(岩波書店、2020年)でも、西洋諸国で発展した権力技術が感染症対策を足場としていたことに関連してフーコーの議論が紹介されていましたので、フーコーのインタビューや講演を収録した本書『わたしは花火師です』を読んでみました。

既存の学問に爆薬を仕掛ける

本書の題名になっている「わたしは花火師(はなびし)です」という言葉は、1975年6月に行われた対談の中で出てきたものです。その意味は、フーコー自身が自分の研究スタイルを語りながら、既存の学問に戦いを挑んで、「爆薬(ばくやく)を仕掛け」、「学問」に含まれる権力性を暴き出すことを目指してきたというものです(8ページ)。

たとえばフーコーは『狂気の歴史』(邦訳1975年)という本を書いていますが、これは「狂人」を精神病院に収容するようになっていく歴史をたどりながら精神医学の権力が確立していく様子を描くというスタイルをとっています。精神病院が整備されるようになるのは歴史の必然ではなく、ときには強引に、無理を重ねたうえで現在があることを指摘して、精神医学という学問に挑戦するというのがフーコーの意図です。

身体を通じて管理する

本書の冒頭に収録されている1975年の対談を読むと、本書の最後のほうに収録されているフーコーの講演「医療化(いりょうか)の歴史」についても、彼の関心がどのようなものだったのか、少し理解が深まったように思いました。つまり、現代は医療システムが発展した時代だけれども、医療システムが発展した社会は「身体において、そして身体を通じて、個人を管理した」とフーコーは述べ、それを「生-政治(ビオ・ポリティック)」と呼び、「身体とは生-政治的(ビオ・ポリティック)な現実であり、医学は生-政治的(ビオ・ポリティック)な戦略の一つなのです」と述べています(147ページ)。「花火師」としてのフーコーは、医療を拠点として社会に張り出す権力を暴き出すような著作を多く出版しました。フーコーの本は文体が難解なものも多いのですが、本書『わたしは花火師です』はフーコーの本を本格的に読む前の予備(よび)知識(ちしき)を仕入れる入門的な本として役立つのではないかと思いますので、オススメします。

コロナ後の社会と権力技術

上記の『コロナ後の世界を生きる』という本では、フーコーの感染症に対する考え方が①ハンセン病に対する「隔離(かくり)」、②ペストに対しては「検疫(けんえき)」、③天然痘(てんねんとう)については「統計的なアプローチ」による死亡率低下策、と整理され紹介されています(249ページ)。たしかに、コロナ禍に入って「隔離」や「検疫」という言葉をよく耳にするようになりましたし、やや専門的な統計的アプローチの解説も目にするようになりました。これらはすべて権力と一体化した技術だというのがフーコーの著作から得られる知見だと思います。このような視点をもちながら、コロナ後の社会のあり方についても考えていければと思います。