江戸時代の「性」と堕胎を読み解いた一冊

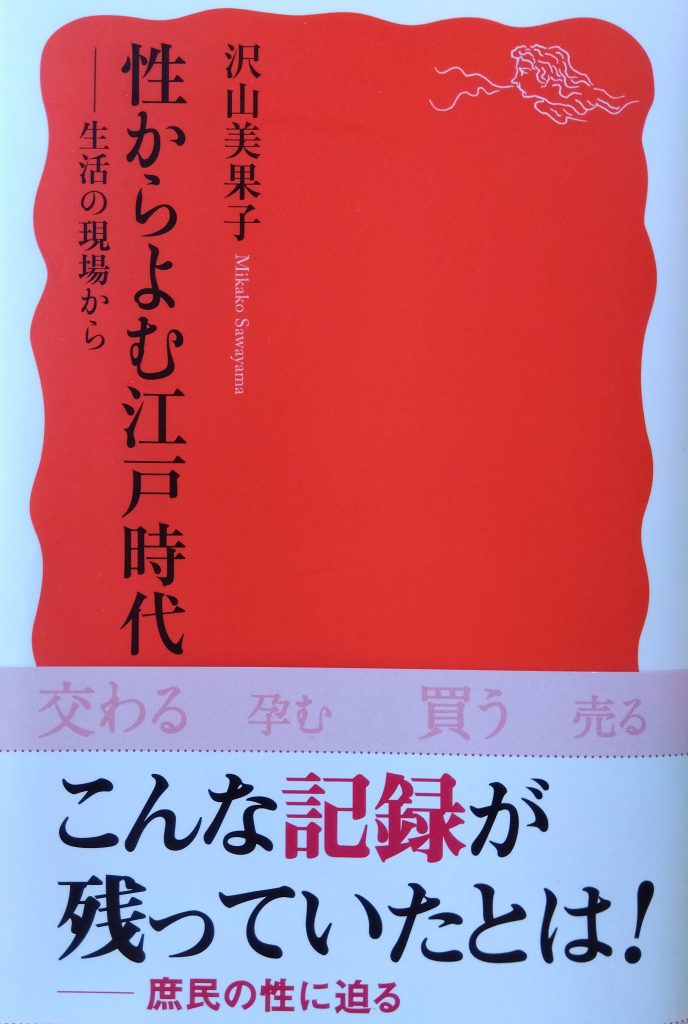

沢山美果子 著『性から読む江戸時代』

(岩波書店、2020年)

『性から読む江戸時代』は、内容が盛りだくさんなので、1章ずつ読み読み解いていきます。今回は本書の第3章だけをレビューしたいと思います。本書第3章のタイトルは「産む、堕ろす、間引く」です。以前、杉立義一『お産の歴史――縄文時代から現代まで』を読んだことがありましたが、まだあまり詳しい知識をもっていませんので、本書で江戸時代のお産や堕胎を学びたいと思いました。

歴史学で「性」がテーマとなったのは2000年以降だと沢山さんは述べています(iiiページ)。歴史学のテーマとして妊婦が取り上げられることは、さらに稀ではないかと思われます。おそらく、妊婦に関する史料があまり残っていないからだと思われます。本章で沢山さんは、仙台藩、一関藩という東北地方に残っている史料を用いて妊婦の経験や願いにアプローチしていきます。この2つの藩では江戸後期に流産、死産、赤子の死亡について藩に書類を出させる制度が作られたことによって、史料が残りました(61ページ)。これは貴重だと思いました。

穏婆・腰抱女による助産

沢山さんは、この時期に活躍した医者の千葉理安(ちば・りあん)の診療記録から、彼が難産の妊婦を救った経験を詳しく明らかにしています(62-67ページ)。診療記録には助産を行う産婆が「穏婆(おんば)」と記されていたそうですが、杉立義一『お産の歴史』によると江戸時代の産婆の呼び名は38種類もあったそうで、そのなかに「穏婆」もありました。「穏婆」は中国の医書からとられたそうです。この呼び名が実際に千葉理安の診療記録に出ていることが分かって、とても興味深いと思いました。

また、沢山さんの本には「腰抱女(こしだきおんな)」という産婆の助手のことも出てきます(67ページ)。助産をするときに、妊婦の腰を抱いて支えている様子が目に浮かぶネーミングだと思いました。

「胎児=虫」という表現

江戸時代の表現ということに関連して。当時は胎児のことを「虫」と表現していたということを、本書を読んで初めて知りました。建部清庵(たけべ・せいあん)という医者が書いた『医方随筆』に「虫出生スルコト多」という言葉で出てきています(83ページ)。また、平野重誠(ひらの・じゅうせい)が書いた『坐婆必研』という診療記録にも「虫」という表現があるそうです。沢山さんは、いくつかの史料を分析して、「虫」とは「胎児を指しているとみて間違いないだろう」と指摘しています(84ページ)。驚きました。

藩による堕胎の取り締まり

江戸時代後期の仙台藩、一関藩では農民たちのなかから「赤子制道役」という役職を任じて、堕胎の取り締りをさせたそうです。こういうことも詳しく知りませんでした。仙台藩の赤子制道役の百姓平之助は『鵙の囀り(もずのさえずり)』という冊子を書いて、堕胎や間引き(生後直後の子殺し)をしないように諭したのだとか(85ページ)。この冊子を分析した沢山さんは、冊子の著者、平之助が堕胎を取り締まることにとても苦労した様子があることを指摘し、また、堕胎を取り締まるには「性」を取り締まる必要があるという平之助の考えを指摘しています(86ページ)。

家の維持・存続のため母の命を救う

江戸後期の農民には家の維持・存続をとても重視する様子が窺えます。それは、難産の場合に、最終的に救うべきなのは胎児ではなく母の命だという考えとなって表れたと沢山さんは指摘しています(90ページ)。母が生きていれば、再び子どもを作ることができるという意識だと思います。

本書の第1章で取り扱われた小林一茶の妻・菊は7年間に2年間隔で4人の子どもを産み、37歳で亡くなっているというのは壮絶だと思いましたが、江戸時代の人々の命のもろさを想像すると、現代の価値観で江戸時代の堕胎や間引き、それから「胎児=虫」という表現などを批判するわけにはいかないと思いました。