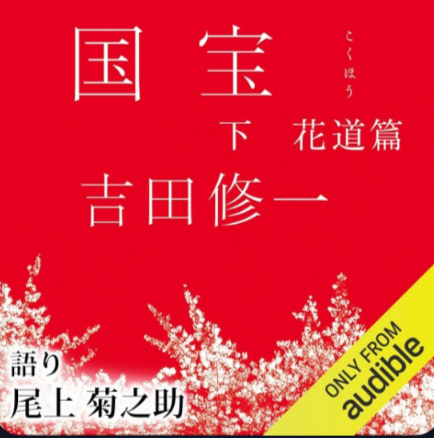

映画では描かれなかった『国宝』の真実 〜 原作が明かす、2人の役者を支えた「絆」の物語

吉田修一 著『国宝(下)』

(auduble、2025年)

大ヒットしている映画『国宝』の原作小説があることをご存知ですか? 映画は3時間という長さですが、小説も上下巻に分かれている長さで、audibleでは上下合わせて21時間です。私は1.5倍速で1日30分ずつ聴いていきました。上巻を14日、下巻は15日間で聴き終えることができました。前回上巻(青春篇)の感想を書きましたので、今回は下巻(花道篇)の感想を書きたいと思います。

下巻の物語は、家出をしていた花井家の一人息子の俊介が10年間の放浪から復活し、花井家の大看板である花井白虎を襲名し、見事に名門復活をとげることが印象的です。反対に、俊介の父から花井半次郎を襲名し、花井家を乗っ取ったかっこうになっていた主人公の喜久雄は歌舞伎の世界から干されて、不遇の時期になります。

それでも芸を磨いた喜久雄も復活をとげ、俊介と喜久雄の2枚看板で大ヒットを飛ばすも、今度は俊介が糖尿病の影響で片足を切断、続いて両足を切断、そしてついに他界します。

ライバルでありながら友人でもあった俊介を失った喜久雄が芸道に邁進し、孤独な道を進んでついに人間国宝になるまでが下巻で描かれています。

原作をaudibleで聴いた感想は、一言で言うと「映画よりも感動した」というものです。その理由は、映画よりも主人公・喜久雄と友人・俊介の周りの人物の思いまでがしっかりと描かれていて、2人のライバルストーリーに深みがあったからだと思います。2人は周りの人たちに支えられて芸道に打ち込むことが出来ていました。

徳次

その代表は、喜久雄の友人である徳次です。徳次は喜久雄といっしょに長崎から大阪に渡り、その後、東京でも喜久雄と交流します。喜久雄より少し年上で、武蔵坊弁慶のような存在として、牛若丸である喜久雄を守り、世話をしました。といっても始終べったりという感じではなく、喜久雄が東京に進出した後に徳次は北海道で事業を行うことを試みたり、中国に渡って事業を始めたりします。喜久雄が人間国宝になるという知らせを受けて、最後は祝福に駆けつけます。この徳次という人物は、映画では最初の長崎の場面だけに出ていて、その後は登場していません。

春江

喜久雄と俊介の周りの人物としては春江の存在感も、映画と原作小説では違いがありました。春江はもともと長崎で喜久雄の幼なじみ、恋人でした。その後、俊介が家出をするときに、俊介と行動を共にして夫婦になり、息子も生まれます。息子は花井家の跡取りとなり、春江は花井家の女房となり俊介を支えます。

綾乃(あやの)

喜久雄と京都の芸妓・市駒(映画版では藤駒)との間に生まれた娘が綾乃です。この娘が思春期をむかえたころに不良少女となってしまいましたが、その綾乃を引き取って育てる決意をしたのが何と春江でした。つまり、春江は俊介の妻でありながら、喜久雄の娘の育ての親にもなりました。このあたりは映画では描かれていませんが、原作小説の重要なストーリーです。

不良少女になった綾乃は薬物にも手を染めていました。春江は俊介との10年間の家出・逃避生活の間に、俊介が薬物に手を染めたことがあり、その時の経験を生かして綾乃を更生させます。

俊介が薬物に手を出したきっかけは壮絶です。それは、春江との間に生まれた小さな男の子が具合が悪くなった時、春江は働きに出ていたため、自分で何とかしようとしたが、うまくいかずに死なせてしまったということです。このエピソードも映画では触れられていませんでした。

原作小説はこれらの人間模様を描き込んでおり、とても長いものでした。それらをすべて映画の脚本に盛り込んでしまうと、あまりに長くなってしまいます。それを削ぎ落としても3時間という長い映画になっていますので、しかたがないと思います。

しかし、やはり原作小説と映画では、内容に違いがありました。喜久雄と俊介の周りの人の「支え」の部分が原作小説からは感じ取ることができました。それに対して、映画では喜久雄という歌舞伎役者が私生活では、娘の綾乃をはじめとした周りの人を「犠牲」にしているという面が強く出ているように思いました。私は映画を観た後の感想として、「面白かった」「すばらしい」という単純な感想ではない、複雑な感覚をもちましたが、原作小説を読んで、その理由が分かったように思いました。原作小説では「支え」の部分が強く描かれている。しかし、映画では「犠牲」の部分が強く描かれている。そういう違いがあると思いました。