(難解な聖書を理解する)時代状況のなかで聖書を読む方法

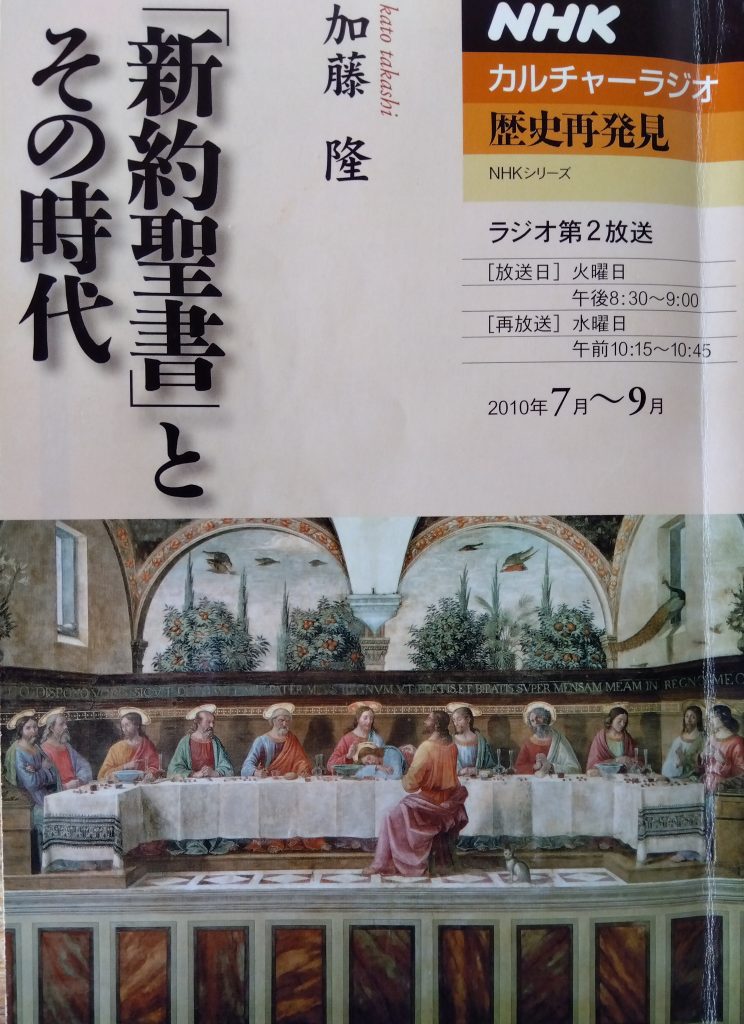

加藤隆 著『「新約聖書」とその時代』

(日本放送出版協会、2010年)

欧米の国を旅行していると大きな教会の建物をよく目にします。かなり前に建てられたもののようで、貴重な文化遺産として保存に力が入れられているものも多いようです。西洋文化に大きな影響力をもっていたキリスト教について理解するためには、やはり聖書を理解することが欠かせないと思うのですが、これがなかなか難解で読むのが大変です。そこで日本人が書いた聖書に関する研究書である本書『「新約聖書」とその時代』を読んでみました。

本書の著者、加藤隆さんは聖書学の研究者です。本書を読んで、意外に感じたのは、聖書学が本格的に発展したのは19世紀になってからという本書の指摘でした。私たちは21世紀に生きているので、2000年近く、聖書は研究されているように思っていたのですが、そうではないようです。

加藤の考えでは、19世紀以前の聖書は、「目の前の状況に役立つところを選んで使うことのできる便利なテキスト集」のようなものだったということです。

たとえば、教会の礼拝で、信者たちの前で「役に立つ」話をする聖職者が何らかの「神学的な立場」を支持するために聖書の一部を引用する、というような使われ方です。聖書は権威ある書物とされていたので、引用を行った者は、自分の立場が権威あるものとされて、都合がよかったということです。

これに対して、19世紀以降の聖書学は、「歴史的批判的方法」、英語ではhistorical critical methodという方法が重視されるようになりました。これは、聖書のテキストが書かれた時代の状況の中でテキストの意味を考えるというものです。言い換えると、執筆当時の状況の中でテキストの意味を考える、という方法です。これは聖書の安易な利用とは異なる方法です。

本書は、この方法によって、新約聖書の27の文書の、重要とされているものに絞り込んで詳しく解説されています。新約聖書のすべてを解説しようとすると分厚い本になってしまいますので、本書では、それはされていません。本書はもともとNHKラジオの「歴史再発見」というシリーズのテキストですので、一般のラジオリスナーにも分かりやすく解説しようとしてくれていますので、聖書学についての初学者にはとてもオススメの本です。

本書を通読してみて、分かったのですが、新約聖書の27の文書は、首尾一貫した主張で貫かれているわけではないようです。27の文書が書かれた時代もバラバラです。それを、1つにまとめるほうが都合がよいという判断があったようです。キリスト教に、グノーシス主義のような後に異端とされたものを含めて、いろいろな分派が生まれたので、それを封じるためにキリスト教主流派の側が権威ある文書集をつくろうということになり、2世紀に新約聖書が編纂されたのだそうです。

本書を読んで、特に印象的だったのが次の文章です。「『新約聖書』の文書の立場で、全体的に共通なのは、思い切って言うならば、神が同一の神だと思われること、また『イエス』が重視されていること、くらいだと言えるほどです。」 そのぐらい新約聖書の諸文書はバラバラの主張がされており、時には対立する立場が表明されていることがある、ということのようです。私は今まで、このように考えていなかったので、これから考えを改めようと思いました。